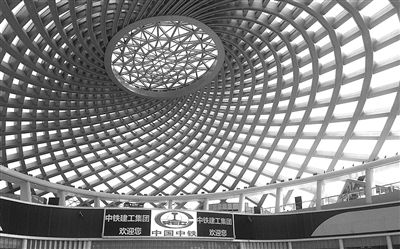

於家堡高鐵站“貝殼”形大跨度穹頂為國際首創。經濟日報記者 齊 慧 攝

日前竣工的於家堡高鐵站是我國第一條高速城際鐵路——京津城際高鐵延伸線的終點站,該站房是目前世界最大、最深的全地下高鐵站房,也是全球首例單層大跨度網殼穹頂鋼結構工程。施工隊伍在沒有現成經驗可供借鑒的情況下,以技術創新為先導,克服了基坑深、地質差、地下水多等難題,為國內高鐵站房建設填補了空白,創造了一系列“世界之最”。

地下連續牆最深達65米

於家堡站與以往高鐵站房建設不同,除了露出地表的穹頂外,站房90%的主體結構都在地下。中國中鐵建工集團於家堡站工程項目部總工程師李根喜介紹說,建設地下車站節地環保,並且便於實現與城市地鐵、公路交通的“零換乘”。但是,海河千百年來沖積形成的鹽鹼地並不適合建設地下工程,透水等地質災害對整個施工提出了巨大的挑戰。

於家堡站的地下連續牆深度比一般建筑物要求高得多——達到地下60米、最深處到65米,幾乎等於300米高樓所需樁基深度,地質條件復雜,基坑開挖及降水的難度大,給地下連續牆施工及基坑開挖安全施工帶來極大難度。

要讓設計圖紙變成現實,首先起到防護作用的鋼筋籠下放必須精准,為了將誤差控制在1‰以內,項目部組織了13次專家論証會和計算機BIM模擬地連牆施工,最終採用高精度導牆和三抓成槽施工工藝控制垂直度,完成了此項難度極大的基坑支護工作。有了這個地底的銅牆鐵壁作防護,后續的施工作業中成功避免了基坑漏水的風險。

在復雜的施工過程中,項目部克服困難,相繼研發採用了地下連續牆施工、高壓旋噴樁施工、AM擴孔灌注樁施工、半順半逆深基坑施工等技術和工法填補國內空白,使工程順利推進。

4200噸重穹頂無支撐

於家堡站外表獨特的造型令人印象深刻,車站以海的文化為靈感設計,西北望去猶如貝殼、東南望去仿佛藍鯨的透明穹頂,這種“貝殼”形大跨度穹頂為國際首創,被參觀的游客津津樂道。

“從某種角度上講這個結構有點兒類似鳥巢。可鳥巢內部有混凝土承重,我們這個全部是鋼結構承重的。”該項目經理曹景全自豪地介紹說。這個大“貝殼”南北向長143.9米,東西寬度80.9米,最高點離地面25.8米。重達4200噸、相當於半個埃菲爾鐵塔重量的穹頂,主要杆件採用36根正螺旋和36根反螺旋曲線鋼箱梁相互交叉連接,中間卻沒有任何支撐物,全部是鋼結構承重和周邊36個基座施力,這種工藝在國際上都鮮有前例。

“於家堡站的鋼結構非常特殊,有1000多個不同節點,2000多個不同杆件,如果採用高空散裝,精度很難保証。”曹景全說,“最大的難度在於連接點太多,不能像普通的建筑一樣程式化安裝。”

“我們大小論証會就開了83場,光設計圖紙就重達200公斤,最終決定採用部分逆施工法,提出‘地面拼裝、部分散裝、中心提升’的施工方案。”李根喜說。“大噸位、大跨度、大面積”的超大型構件與超高空整體同步提升,創造了中國又一個建筑奇跡。

基於對地下站房採光和穹頂承重的考慮,於家堡站穹頂採用了鋼結構和膜結構相結合的設計理念。膜結構採用與“水立方”相同的新型建材ETFE膜材料,具有抗撕拉極強、抗張強度高、中等硬度、出色的抗沖擊能力、伸縮壽命長、透光性強等特點,僅依靠自然雨水及風即可完成外殼自潔,並且還會根據氣溫、濕度變化自動連接電腦進行充、放氣,既體現著“智能、低碳、綠色”的環保設計理念,又確保了穹頂表面的穩定。

“除了採用各種綠色新材料新工藝,於家堡車站還是全球首例使用終身健康監測系統的高鐵站房,每五分鐘就將監測數據傳回到主控機房,保障了車站的安全。”曹景全說。(經濟日報記者 齊 慧)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!